#应许我们读书

今天读完了砂冈先生,感觉五十块一本真是太不值得了……以后再也不会买任何装帧时髦的小书。做礼物还好,拿来自己读真是很郁闷。

而且好像已经不是很能感动这种反差萌纯正善良人物了,扁扁平平的,像加了山梨糖醇的速溶青汁水一样。嚼吧嚼吧,治疗一下都市忧郁综合症的虚假安慰剂。

不过读完有点想看《生活多美好》。

@dzr 我也觉得晚年照顾有一天可以通过制度解决,但比较悲观地觉得在自己有生之年不太可能,现在市面上的养老机构我研究过很多合同,还是感觉,老人是完全的弱势群体,我没法寄希望于给制度/机构虚无缥缈的契约精神。有没有一个青壮年至少可以和机构negotiate的后代,对赡养条件的影响非常大。这也是我很认真在考虑领养的功利原因。

我觉得如果制度上解决了养老,那时候很可能已经是社群生活的模式了,那时候会自然地和(可能没有血缘关系的)后辈们一起生活,所以信息交流的问题不大

现在应该还是给老人思维铺设的通道太少了,以至于ta们只能靠“子孙”来作为助力,而不是靠自己,去了解现状和最新科技。

@dzr 我记得挺多老人在网上冲浪的,有个中老年用户为主的网络社区叫美篇,我之前在上面玩,和一些人聊天以后感觉年龄代比较早的人很少和新事新人玩的原因,可能是因为信息技术真的迭代太快了,2000后全球几乎是爆炸般的速度,可能浓缩了之前几百年的发展进度(尤其是中国)

他们确实有一种几乎冷漠般的应对态度,觉得这个东西,甚至这个环境,要按我的想法来,不是很能接受新的信息。因为被很多次全新的信息冲击是非常疲劳的,尤其还没吸收好上一套,突然就出现了下一套规矩。

其实对年纪比较大的人来说时间是过的比年轻人更快的,越老时间越快很多,因为他们感觉的“过去一年”占回忆的比例比年纪小的人小的多。他们有时候确实是跟不上,经常有一种“早上说好的怎么下午又变了?”无所适从的感觉。

代际观念天然有壁垒也是一个原因,比如有没有感觉每过一段时间“xx后”这个词就会盛行一次(并且偏负面地)用来概括某一代人,而这个时间点往往正好是那代人14-17岁,也就是人格慢慢成型,表达欲旺盛,开始和所有前辈摩擦碰撞的一个时期。俗话说每三代一个代沟,所以十年 甚至五十年的认知差别真的很大,加上一些历史事件因素,推倒了巴别塔。

@dzr 卧薪尝胆,我全都要

@emuinthesky 我有做酸奶吃,好吃又简单。今天买了很多蓝莓🫐,明天早上就鸡蛋酸奶蓝莓。

@FAKEyomeno 没有你想象中那么多,高中高考前不是有好多那种《基础两千题速刷》吗哈哈哈,我的同学两天干掉一本,我都不知道去哪买,他们已经把市面上能找到的题全做了。中国人好可怜啊,考考考,考他娘的一生。

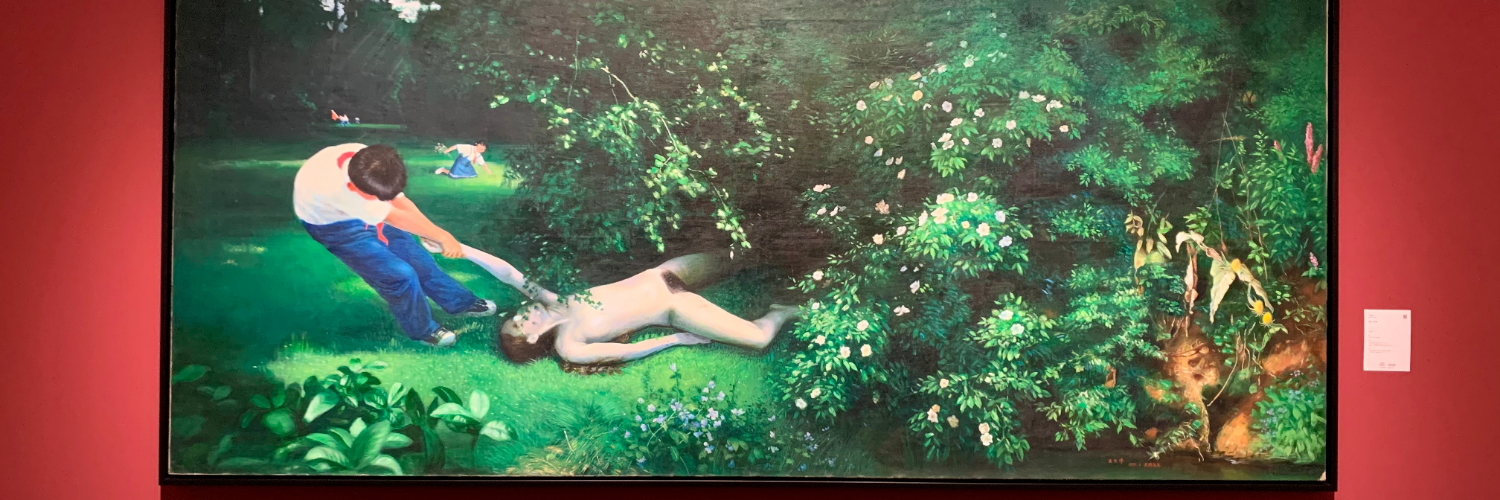

#应许我们读书

要干正事的时候人就像一块海绵疯狂地吮吸闲事,我居然在厕所把海狼读完了。唉,为什么你们三个人不能一起。温柔的酵母,小小的酵母和不大不小的酵母。读的时候总是想起这句话,“人是悬于深渊之上,野兽和超人之间的绳索……人的伟大在于他是一个过程,而非目的。”我实际上不知道这句话在说的是什么,只是觉得很适合他。后面去看许多文学评析确实都举沃尔夫作为尼采超人精神的践行者,有点神奇。

我从楼上柜子又抠出来一本破破烂烂的丰乳肥臀,绝望又幸福地意识到接下来几天自己的痔疮怕是要加重了。

读…读…读…读

读…读…读…读