@emuinthesky 你说的对,可能川渝方言更像一种说话风格,理解起来难度不会像温州话那种地狱模式的方言那么大。我记得你们的一些方言有点像俗语还可以转换成书面语,“板板”“锤”这些的?我这边的方言没有多少书面语,几乎是一种只有声音没有文字的语言,所以留存和学习就更难了……

@emuinthesky 我觉得川渝地区对方言的态度很棒,还有那么多方言rap,听起来嘎嘎得劲,真的值得很多地方学习。我猜是当初推广普通话可劲儿造的宣传让我这里的当地人对方言莫名有一种羞耻感,觉得土,不洋气。本质是一种对故乡的自卑自恨吧。然而这几年流行起很多新的方言歌曲戏,让年轻人慢慢get到魅力了,也有外地人自发去学,从土到潮的观念风向转变有的时候可能就是一个官方态度(或者说有没有足够能打的文创作品)的区别……

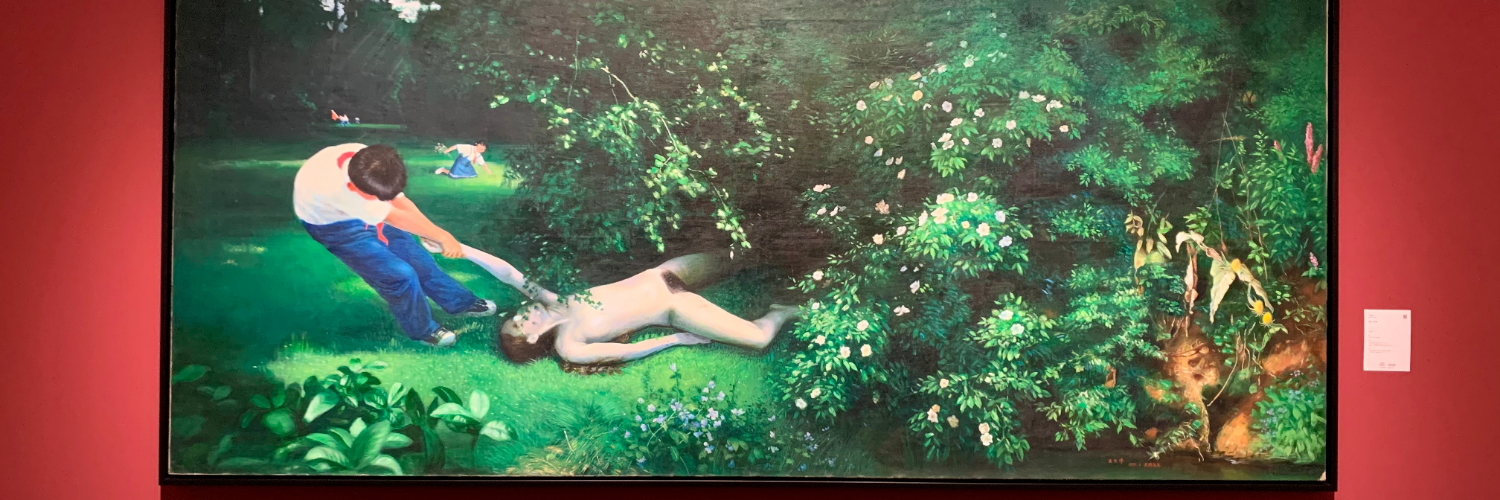

博物馆会有录音,也会有音标教材,像这样的。但说实话,方言转换成书面语后我一个本地人都看不懂🙈

@emuinthesky 我们这边考教师编必须持证普通话二甲,不允许方言授课(甚至可能因为普通话推广已经很久,许多老师自己都不会说方言了)。带方言腔调的学生通常都会被取笑,可能觉得方言是一种不现代的、“土气”的象征。

甚至市区很多家长不许孩子说方言,因为觉得不够“城里人”。有很多普通话课外班,要洗掉“土气”

语言是文化很重要的一部分,这几年当地政府也开始建博物馆,保存语料资料,可能是意识到了方言的重要性了。

@emuinthesky 因为政府强制推广普通话,学校只讲普通话,家里除非有老人,很多家庭为了孩子考学会特地把日常对话切换成普通话。

我觉得推广普通话本质利大于弊,但是这个过程里毫不重视方言的传承,导致很多方言式微甚至消失,民俗文学变成残本没法去了解,就很遗憾

@dzr @emuinthesky 这么一想,或许很多看起来很粉的文章,下面其实都有一个实际上翻着白眼的经办呢

@takemeouttoseawithyou 专业挨揍,移动巨靶。

#嘟嘟吃吃

晚上食堂有海鲜炒米粉,吃了一碗觉得好吃,又打了一碗,吃了一碗觉得好吃,又打了一碗。

师傅只吃了0.75碗,说:饭量好大呀。

我:你饭量好小呀。

师傅想了想说:可能因为你比较高,胃比较长。

我觉得好笑到死咗啊笑了半个小时了,胃比较长,这个好笑程度就像那个喜欢和人一起睡的宠物蛇在用身子量主人什么时候可以吃了